メキシコ五輪銅メダル“森岡栄治の最後の弟子”丸田陽七太が歩んできた道 《前編》

2021年8月17日 株式会社ベースボール・マガジン社

日本フェザー級王者の丸田陽七太(森岡)=写真Ⓒボクシング・マガジン

去る5月19日、3ヵ月ぶりに訪れた東京・後楽園ホール。日本フェザー級王者の丸田陽七太(森岡、24歳)は5階正面、南側入口の上にズラリと並んだパネル写真を見上げた。日本から世界まで、現役のチャンピオンたちがベルトを腰に巻き、あるいは肩から掛け、思い思いにポーズを取っている。ここに写真を飾られることは、プロボクサーの目標でもあり、誇りでもあるだろう。

文=船橋 真二郎

母の13年越しの夢

今年2月11日、丸田は兵庫県川西市の森岡ジムから後楽園ホールに乗り込み、2連続防衛中の当時のチャンピオン、佐川遼(三迫)を7ラウンドTKOで下して王座を奪取。直後のリング上では感極まり、涙をこらえられなかったが、丸田自身は「まだ通過点」の思いが強く、日本のベルトを肩から提げた写真を見ても特別な感情は湧いてこなかったという。

「嬉しかったのは親が喜んでくれたことです。その姿を見て、よかったなって思いました」

「実際に写真を見て、ただ嬉しいっていうだけじゃなかったですよ」と感慨もひとしおだったのは、ジムのマネージャーでもある母・丸田和美さんだった。

「U-15の全国大会で初めて来た日から、『ここに必ず“丸田陽七太”の写真を飾る』って。それから後楽園ホールに来て、毎回、入口の写真を見るたびに念じていましたから」

丸田が小学5年のときの「第1回U-15ボクシング全国大会」(現・ジュニアチャンピオンズリーグ全国大会)で優勝してから13年。母がずっとイメージしてきた夢のひとつが叶えられたのである。

U-15世代の大会普及とともに

2012年4月、第1回全国幼年ボクシング大会で優勝した丸田(右)=写真Ⓒボクシング・マガジン

プロが主導して、初の本格的な小・中学生の全国大会が開催されたのは2008年8月のこと。丸田も出場した第1回大会の中学生の部・優秀選手3名のうちのひとりに選ばれたのが、当時中学3年、先頃、アメリカ・ラスベガスで防衛を果たしたWBAスーパー・IBF世界バンタム級統一王者の井上尚弥(大橋)だった。

この大会経験者から、元世界3階級制覇王者の田中恒成(畑中)、井上の弟で元WBC世界バンタム級暫定王者の井上拓真(大橋)、昨年11月にWBO世界フライ級王者となった中谷潤人(M.T)と、すでに4人の世界チャンピオンが誕生していることになる。また、田中の兄で東京五輪フライ級銅メダリストの田中亮明(岐阜・中京学院大学中京高教諭)、今年4月にポーランドで行われた世界ユース選手権ライト級で優勝を果たし、2016年にフライ級を制した兄・堤駿斗(東洋大3年、当時習志野高2年)に続いて史上2人目の快挙を成し遂げた堤麗斗(東洋大1年)の堤兄弟など、この年代からの育成、強化が大きな礎となり、プロ、アマチュアを問わずトップ選手を多数輩出しているのである。

もう何年も前、初めてキッズの大会に参加した頃を振り返ってくれた井上尚弥の言葉が思い出される。

「こんなにボクシングをやっている同年代の子たちがいるんだと知って、それがいちばん嬉しかったですよ」

まだ、いくつかの独自の大会が別々に開かれていたキッズボクシングの黎明期。その規模はずっと小さかったはずだが、それでも“仲間”の存在が励みになったという。

そして、キッズ、ジュニアの大会の整備、普及とともに育ってきた象徴的存在のひとりが丸田だった。

当時から激戦区と言われていた西日本の予選を勝ち抜き、U-15全国大会に中学3年まで5年連続出場。小学6年のときは小学生の部・優秀選手にも選出され、2年連続初回RSC勝ちで連覇を果たした。中学1年のときには2学年上の田中恒成に阻まれ、次の年も優勝を逃したものの、中学最後の年にはアマチュア(日本ボクシング連盟)が主催した「第1回全国幼年ボクシング大会」(全日本アンダージュニア大会の前身)とダブル制覇を達成した。

大阪・関大北陽高入学直後の2013年4月には、カザフスタンで開催された15、16歳を対象としたアジアジュニア選手権に出場して銅メダル。これも小学生の頃から積み重ねてきた実戦経験の賜物と言えるだろう。

丸田がボクシングを始めたのは6歳、まだ幼稚園の年長の頃だった。その少年時代は“ボクシングの申し子”と呼びたくなるようなエピソードに彩られている。

メキシコ五輪銅メダリストとの原風景

森岡栄治さんのミットめがけてパンチを打ちこむ6歳の丸田(写真提供/森岡ジム)

ボクサー・丸田陽七太の原風景には、日本ボクシング史上3人目のオリンピックメダリストがいる。1968年のメキシコ五輪バンタム級で銅メダルを獲得した先代・森岡栄治会長である。

先代がジムのリングの縁に腰を下ろし、素手で差し出した両手に向かって一心にパンチを打ち込んだ。教えられるまま、アッパーを右、左、右、左、右――。

「しんどいんか?」

「しんどくありません!」

ときに言葉をかわし合い、競い合うように一発、一発。付き添っていた和美さんが「いつまでやるのか……」とやきもきするぐらい延々と。今でも丸田の記憶に残っているという。

「『アッパーが大事やぞ』って、栄治会長の手に。すごく楽しくて、もう、ずーっと。今、思い出しても、だいぶ長かったような(笑)」

両親も家族の誰もボクシングに関心のなかった家庭に育った6歳の男の子にとって、このメキシコ五輪銅メダリストとの邂逅が、まさに初めてのボクシングとの出会いだった。

2004年1月。母とジムを訪れたのはまったくの偶然だった。それまで姉と一緒にスイミングスクールに通い、バタフライまで泳げるようになっていたが、「この子は、ちょっと水泳は違うかな」と感じていた和美さんと別の習い事を探していた時期だった。その日も友だちが出ている少林寺拳法の大会に誘われ、2人で見学にでかけていたのだという。が、少しも興味を示さず、会場の体育館内を走り回り、早々に退散した帰り道だった。

ボクシングジムの看板に気づき、ふと和美さんは車を止めた。明かりがついている。「見てみる?」。尋ねると「見る」とうなずいた。飛び込みで見学していた親子に「ちょっと、動いてみるか」と声をかけたのが先代だったという。

すっかりボクシングのとりこになった男の子は「習う!」と目を輝かせた。困ったのは先代の長男、森岡和則・現会長である。当時のジムでは小学生以下の子どもを受け入れていなかった。

それでも「帰りたくない!」「まだ練習するー!」と泣き叫び、「“体験”だけなら」と森岡会長が根負けする形になった。翌週、再びやってきた男の子は先代とのマンツーマンの練習に続き、ひとりでも夢中になってサンドバッグを叩き続けた。見る目が変わった。

「子どもは遊び回って、言ったことをやってくれへん、とか、そういうイメージがあった時代だったんですけど、一生懸命にパンチを打つし、真剣に練習する。『この子は違うな』と思って、週1回、曜日を決めて受け入れることにしたんです」

入会後、初めての練習を終えた親子が帰って、しばらくしてからだった。ジムの電話が鳴った。和美さんだった。「またジムに行きたいと言って聞かない」のだと困りきった様子の背後から大泣きする声が聞こえてくる。最初は断っていた森岡会長も「今日だけ、もう1回連れておいで」と押し切られてしまった。「週1回だから、また来ました!」。ケロリとジムにやってきた男の子は、また大喜びで練習に打ち込んだ。

それだけでは終わらない。

「週1回というのは、1回ということやからな」。優しく言って聞かせる森岡会長に「練習じゃない日も“見学”に来ていいですか」。断る理由などなかった。次の日から練習日以外の日も毎日のようにジムにやってくるようになる。週1回だったはずの練習が2回になり、やがて3回になり、1年が経つ頃には毎日になっていた。

“熱情”と表現したくなるような丸田の行動が、大人たちを動かしたのである。では、ボクシングの何が幼い心に触れたのだろうか。

「初めてジムに入ったときの景色を今も覚えていて、小っさいながらも『ここでやる』っていう直感みたいなものが入ってきたんやと思うんですけど。今、思うのは、僕がボクシングを続けてこられたのは森岡ジムだったから。そのときから何か惹きつけられる空気があったんやと思うんです」

和美さんは、こう言い換えた。

「いちばんは“好き”ですね。ボクシングも、森岡ジムも、それから栄治会長のことも、和則会長のことも。それは、今でも変わりません」

“森岡栄治の最後の弟子”。丸田はそう呼ばれることがある。森岡ジムが現在の兵庫県川西市のお隣、大阪府池田市から移転してきたのは2002年11月。親子がジムの前を通りかかった1年ほど前のことだった。どうしても「運命的」と捉えたくなるのは、出会いから10ヵ月後の2004年11月、闘病中だった先代が58歳の若さで逝ってしまうからである。

森岡栄治さんと少年が過ごした時間は、だから1年にも満たない。それでも丸田の歩みは、確かに恩師との約束とともにあった。

(後編に続く)

メキシコ五輪銅メダル“森岡栄治の最後の弟子”

丸田陽七太が歩んできた道 《後編》

2021年8月17日 株式会社ベースボール・マガジン社

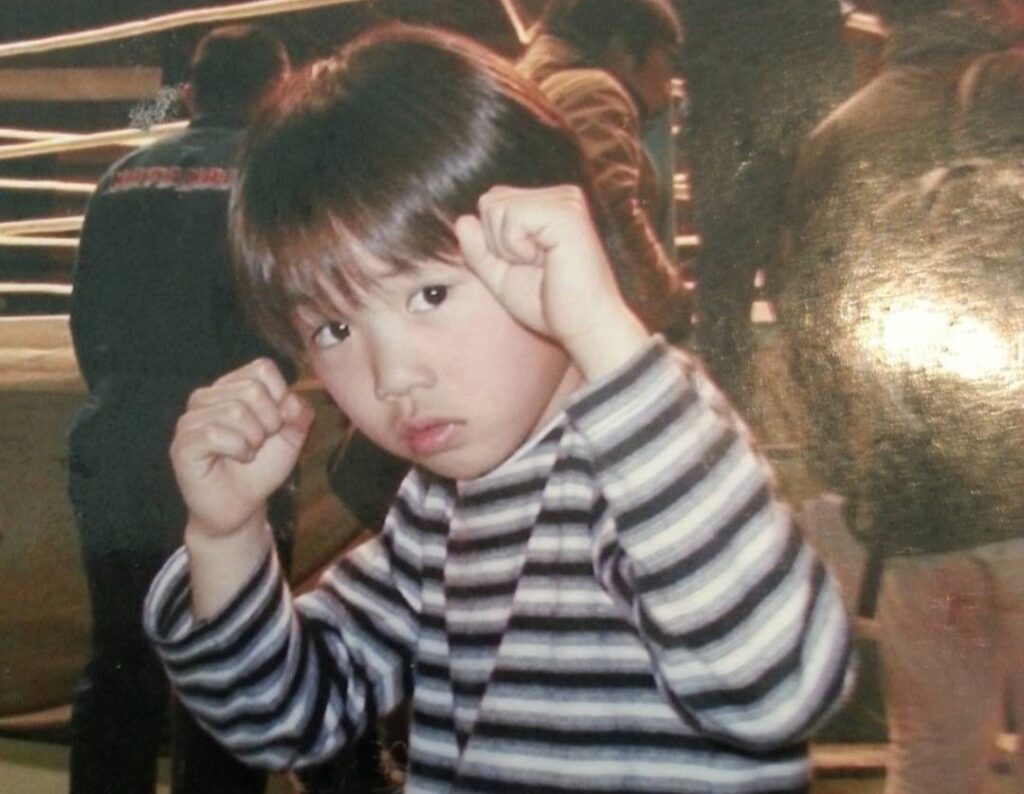

ボクシングを始めた6歳の頃の丸田陽七太(写真提供/森岡ジム)

6歳の男の子がボクシングの試合会場でファイティングポーズを決めている。森岡和則・森岡ジム会長が送ってくれた、ボクシングを始めた頃の丸田陽七太(24歳、森岡)の写真である。こんなかわいらしい子のどこに、大人たちを動かす“熱情”が潜んでいたのだろうか、とあらためて思う。

文=船橋 真二郎

メキシコ五輪銅メダル“森岡栄治の最後の弟子” 丸田陽七太が歩んできた道 《前編のつづき》

森岡栄治さんと少年の約束

高校1年の頃。森岡和則会長(左)と森岡栄治さんの銅メダルとともに(写真提供/森岡ジム)提供

やがて、キッズの大会で活躍し、存在が業界で知られるようになると、ご多分に漏れず“天才少年”というような捉えられ方をされるようになる。仕方ないと思う反面、「ヒナタは何でもできるし、何の苦労もしてへんのちゃうか、みたいに思われることにもどかしく思うこともあった」と森岡会長は振り返る。

丸田が幼い頃から森岡会長に強い印象を残してきたのは、才能やセンスの類ではなかったという。「1回噛みついたら、絶対に離せへんぞ、みたいな執念深さ、なにくそ、っていう負けず嫌いのハート」。普段は心優しく、どこまでも礼儀正しい好青年の根っこにあるものだった。

「どうしたら、もっと強くなれますか?」

「家に帰ってから、5分でもいいから毎日、練習しなさい」

ある日、男の子のまっすぐな問いかけに先代の森岡栄治会長は答えたという。それが2人の大事な約束になる。それからジムで教わったことは毎日、必ず自宅で反復練習するようになった。

「たとえばミットで、この動きができへんかったな、ということがあったら、ひとりでサンドバッグで練習を始める。で、その日の練習は終わってるのに『もう1回、お願いします』と言ってくるんです。でも、まだうまくできない。悔しそうに家に帰っていく。で、次の日、ジムに来たら『また昨日のミット、お願いします』と自分から言ってくる。そしたら、昨日はできてなかったことができてるんですよ。家に帰ってから、ひとりでできるようになるまで練習してるんですね。ということを、まだ幼稚園、小学校低学年の子どもの頃から、ずっとやってきた子なんです」(森岡会長)

週1回の条件でスタートした練習が2回、3回と増えていったのもうなずける。みるみる上達し、成長する姿を見れば、教える側も「もっと、もっと」となるのは当然である。森岡会長が「これできるか」「これはどうや」と課題を投げかけ、丸田が懸命に食らいつく。競い合うようにして、めきめきと力をつけていった。

ただ、まだ幼い子どものことである。家族とでかけた旅行先で時間をつくって練習するのはまだしも、高熱を出して入院した病院でも練習を始めようとして、母の和美さんを困らせ、森岡会長に電話で諭されたことがあったかと思えば、ジムの練習に疲れ、眠気に負けそうになることもあった。

「でも、お母さんが『今日は練習せんでもええの?』と声をかける。ヒナタが『眠いから寝る』と言ったら『そんなら明日、ジムに行って、ごめんなさい、昨日は練習しませんでしたって言うねんな』と言われる。『そんなん言えへん!』言うて、泣きながら練習する。なんていうこともありながら(笑)」(森岡会長)

約束を守ること、ウソをつかないこと、目を見て正直に話すこと。丸田家の“しつけ”として、和美さんが子どもたちに言い聞かせてきたことだったという。ほかにも、しっかり挨拶する、言葉づかいはきちんと、いじめられている子がいたら助ける、など。守らなければ、ボクシングはやらせてもらえなかった。

「基本的に私が厳しかったかもしれません」(和美さん)

バランスを取ったのが、森岡会長が時折見せる茶目っ気だった。「これできるか」とけん玉をやってみせたり、「これはどうや」とパターゴルフをやってみせたり。ときには違う角度から丸田少年の負けず嫌いをくすぐった。そのたび、けん玉やおもちゃのパターゴルフを買いに行かされるハメになる和美さんにしてみれば、「次、それですかー!?」となるのだが。

それも「森岡ジムだったから」と親子が口をそろえるジムの空気、森岡会長の人柄でもあるのだろう。

丸田が変えたジムの風景

小学1年のデビュー戦。森岡会長(左)と試合前の最終確認(写真提供/森岡ジム)

一昨年、森岡ジムに初めて取材に行かせていただいた。ちょうどキッズの練習が始まる前で、小学校高学年ぐらいの子どもたちが集まり、準備をしているところだった。

「こんにちは!」「こんにちは!」

一人ひとり、来訪者の目をしっかり見て、元気に挨拶してくれたのが印象的だった。

丸田の入会からほどなく、ジムは子どもを受け入れる態勢を整える。森岡会長に助言を求められるなど、自然と和美さんが中心になって、キッズを担当するようになった。6歳の男の子がガラリとジムの風景を変え、母の人生を変えたのである。

育成方針、指導方法は丸田少年が見せてきたもの、そのままが踏襲されている。

森岡ジムが強いボクサーを育てる前に大切にしているのが人を育てること。挨拶する、目を見て話す、ウソをつかない、など。ボクシング以前の約束がある。その基本理念を理解してもらえなければ、入会を断ることもあるし、全国大会で結果を残すだけの実力を示しても「強ければいい」という姿勢の親子には実際にやめてもらったこともある。

キッズは初級、中級、上級クラスに分け、合同で練習を行う。基本的には年齢別だが、試合に出るまでの段階別の側面もある。まずは1日体験で、子ども本人のやる気を見る。入会後は週1回の練習から始め、課題に対する自主的な取り組み、成果を見て、次の段階に進めるか判断する。週3回の練習に移り、ボクサーとして、人として、十分な成長が見られれば、いよいよ大会参加に向けて週6回、毎日の練習に進むことになる。

すべて丸田が歩んできた道である。

丸田自身、実戦練習に進むまでには段階を踏んだ。それでもスパーリングを始めたのは小学1年。相手は学年が上か、中、高校生、もしくはプロ。体格に大きな違いがあった。最初はボディで倒されたり、“負けて”は泣いてばかりいたという。が、ここからが丸田の真骨頂だった。

「どうやったら、勝てますか」。森岡会長に教えを求め、ジムで、自宅で練習を重ね、また同じ相手に“勝負”を挑む。勝てなければ、もっと練習して、何度も立ち向かう。悔し涙を繰り返しながら、さまざまな相手と拳を交えた。

「小学生の頃は、まずはこのジムで勝てない選手をいなくするぞって、考えてました。今はプロには勝てないかもしれないけど、中3になるまでには確実にジムでいちばんになるぞって」

森岡会長が振り返る。

「ジムに入って1年過ぎて、小学1年の3月に大阪の六島ジムの大会に出たんですけど、デビュー戦は3年生のサウスポーが相手だったんです。最初は苦手やったりするものなんですが、サウスポーとどう戦うか、すでに何度もスパーリングでやってきてるから、普通にやって勝ってしまうんですよ」

オリンピックよりプロ

丸田少年が慕った元日本ランカーの竹田津孝さんと(写真提供/森岡ジム)

森岡ジムのプロで、丸田に大きな影響を与えた存在がいた。当時の中心選手で元日本ランカーの竹田津孝さんだった。スパーリングのたびに涙を見せる丸田少年を「絶対に泣くな!」と叱咤しながら、数えきれないほど、手合わせしてくれたという。

和美さんの印象に残っているのが“12ラウンドスパー”。何度やられても「もう1回、お願いします!」「あと1ラウンドだけ、お願いします!」と食い下がり、気づけばプロの世界戦と同じラウンド数に達していた。もちろん竹田津さんはマスボクシング程度だったが、全力で挑んでくる丸田をいつも“本気”で受け止めてくれた。

ジムではピリッと近寄りがたい緊張感を漂わせていたというプロボクサーを丸田少年は慕い、憧れた。大人顔負けのガッツを見せる男の子を竹田津さんはかわいがり、自身が対戦経験のある長谷川穂積さん、名城信男さんらを引き合わせるなど、世界を広げてくれた。オリンピックよりプロの世界チャンピオン――。丸田の志向を少なからず決定づけたのである。

初めてジムを訪れた日、男の子の目は減量着を着て、黙々と縄跳びを飛ぶ姿に惹きつけられたという。その背中を今でも覚えていると丸田は振り返る。2ヵ月後、2004年3月の名城戦が竹田津さんのラストファイトになる。この出会いもまた何かに導かれたもののように思えてくる。

蓄積してきた経験が小、中学校の全国大会で実を結び、高校では1年、2年のインターハイで準優勝。が、何度か不可解な判定に泣かされ、深い失望感を抱くようになる。純粋に大好きなボクシングをけがされた思いがしたのだ。すでに出場を決めていた高校2年の国体を前に「もうアマチュアボクシングをやる気にはなれない」と気持ちが限界に達した。何度、負けようと「次は」と立ち向かい、成長の糧にしてきた丸田がそう言ったというのだから、推して知るべしだろう。

心・技・体が整った成果

今年2月11日、佐川遼(三迫)をストップし、日本フェザー級王者に=写真Ⓒボクシング・マガジン

アメリカ・ロサンゼルス合宿を経て、高校3年の秋にプロデビュー。いきなり世界ランカーを判定で破り、3戦目でWBCユース・バンタム級王者になるなど、子どもの頃から培ってきたテクニックと戦術はプロでも生きた。

だが、迎えた6戦目。当時の東洋太平洋スーパーバンタム級王者・大竹秀典(金子)に挑み、判定で初黒星を喫する。痛感させられたのがフィジカルの不足だった。これを機に本格的な体づくりに着手した。

2月の佐川遼(三迫)挑戦を前に「大人の体になった」と森岡会長が胸を張ったように、階級をフェザー級に上げてからは体全体に力強さが増し、パンチにパワーも乗ってきた。179cmの長身で、リーチを生かしてロングレンジから展開を組み立て、まずは主導権を握るのが常套戦術だったが、立ち上がりから自信を持ってミドル、クロスレンジに踏みとどまり、王者を惑わせた。

新型コロナウイルスの影響で、日程が2度延期になるなど、試合間隔が1年以上空いた期間もフィジカルトレーニングを継続。日本タイトル奪取は、心・技・体すべてが整った成果だったのである。

試合後のリングで涙がこみ上げたわけは――。

「応援してくださっている方たちの喜んでくれている顔が見えたので。コロナでみなさんとしばらく会えなかったですし、久しぶりに見てもらう試合で結果を見せられて、少しは成長も見せられたと思うので、ホッとしたっていうのがいちばんでした」

地元関西はもちろん遠くは九州や四国、そして東京から200人以上が駆けつけた。成熟した“心”を見せたのは試合後のセレモニーを終え、リングを降りる直前。自身の応援席に向かって、こう呼びかけた。

「今、こういう状況なので、握手をしたり、一緒に写真を撮ったりはできません。帰ってから、また必ず時間をつくりますので、今日はすみません」

コロナ下のプロボクシングは、さまざまな制限のもとで開催されている。そのひとつが選手と観客の接触だ。とはいえ、応援する選手の勝利に思わず駆け寄り、選手が応えようとして関係者に制止される場面を見なくもないし、その心情も理解できないではない。が、起こりえることを先読みし、逆に自ら機先を制した選手はほかに見たことがない。

自分が今、どのような状況に置かれ、どのようなルールのもとでリングに上がれているのか。決して自己本位にならず、しっかり理解して行動できるのは、幼い頃からさまざまな“約束”を守った上でボクシングを続けてきたからこそだろう。後日、ジムで時間帯を分けて、また個別に訪問して、あらためて交流を持ったのだという。

「ベルトは、みなさんに見てもらったり、持ってもらったり、喜んでもらうために獲ったものというか。別にひとりでベルトを見ることもないですし(笑)」

支援を受けているスポンサー、後援者だけではない。幼い頃から丸田を温かく見守り、応援してくれている地域の人たちに、勝っても負けても和美さんと結果を報告し、感謝の気持ちを伝えるのは、小学生の頃からずっと変わらない。

世界へのスタート

森岡栄治さんの墓前にもベルトを捧げて報告した。「世界の前に、まず日本を獲るのが難しいとおっしゃっていた」ことを和美さんは覚えている。

ジムに日本チャンピオンが誕生したのは実に27年ぶり。当時はまだ近畿大学ボクシング部在籍中だった森岡会長にとっては初めての日本のベルトになるが、それ以上の感慨を込めた。

「6歳から育った子がチャンピオンになったことが、何よりも嬉しいですね」

東京を訪れていた5月21日には、後楽園ホールで東洋太平洋フェザー級王者の清水聡(大橋)がWBOアジアパシフィック同級王者の森武蔵(現・志成)を退け、2つのベルトをまとめる姿を見届けた。

森岡栄治さん以来、44年ぶりのオリンピックメダリスト、それもロンドン五輪で奇しくも同じバンタム級の銅メダルを獲った清水が現在、同じ階級のベルトを持っていることに因縁めいたものも感じるのだが……。丸田はきっぱりとこう話していた。

「(清水、佐川、森の)3人のなかで『誰がいちばんイヤや?』って訊かれたら、それは佐川選手でした。いちばん強いと思うからこそやりたかったですし、力のあるチャンピオンに勝ったからこそ、(清水、森にも)勝つ自信はありますし、世界に向けて、いいスタートが切れたと思っています」

次戦は未定。森岡会長は、新型コロナウイルスの状況も見ながら、日本チャンピオンとして臨む初防衛戦、世界ランカーとして、さらに上へのチャンスにつながる海外戦の二段構えで、父・森岡栄治さんの“忘れ形見”でもある丸田陽七太の次の道を探っている。